|

石油相关企业资讯

|

石油相关企业资讯

|

石油相关企业资讯

|

石油相关企业资讯

来源:渤海油田

时间:2025-03-11

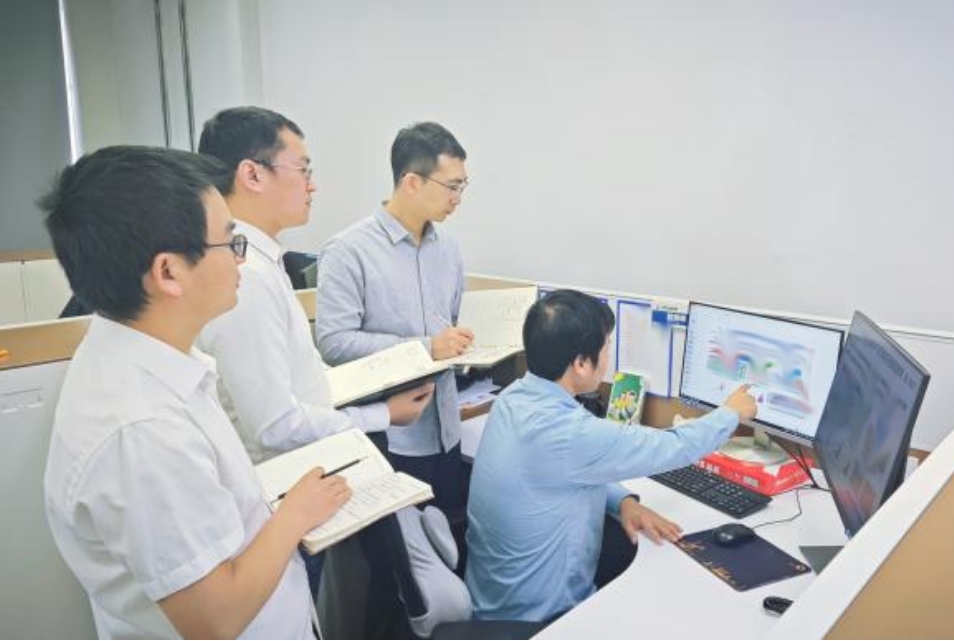

“秦皇岛33-1油田生产规模较小,地质储量基础较薄弱,仅有6口采油井,且历经10余年开发,现已进入特高含水期,却取得日产原油超210吨的成绩。这是科研与生产一线通力合作的成果。”秦皇岛33-1油田生产负责人说。近一年来,秦皇岛33-1油田实现产量负递减,为后期小油田的高效开发积累了经验。

秦皇岛33-1油田是渤海海域典型的小型边际油田,且有多年注水开发的历史。地下原油开采时,主要沿着运输通道宽的“高速通道”运移,而在运输通道窄的“低速通道”,原油运移量较少。对此,渤海石油研究院科研人员联合海上一线,对地下流场进行深入研究并重塑,优化改造地面生产流程。

“既然受井槽数量制约,平台无法增加调整井,那是否可通过分层注水提高现有低速通道区域速度,从而推动剩余油‘跑起来’?”油藏工程师屈继峰提议。

顺着这一思路,地质人员深入开展储层精细描述研究,在复杂多变的储层展布中明晰地下油水流动的“高速通道”和“低速通道”,摸清地下剩余油的分布情况。

由于地下储层每个方向的渗透性均存在差异,油藏人员结合各层位注水情况,为处于“低速通道”的井点增加新的水驱方向,驱动井网内部各通道的油水都“跑起来”,有效解决地下流场固化问题。

在此基础上,科研人员对每口采油井处理和运输液体的能力进行逐井逐层梳理,为平台优化生产流程提供技术支撑。

随着地下产能的不断增长,海上平台油气水分离器、注水泵、外输泵等设备能力已不能满足新增产能的需求。如何在有限的空间内进一步提升生产效率成为摆在生产一线工程师面前的难题。

“如果在有限空间里对局部空间和设备的生产流程进行改造优化,或许可以最大程度释放地下潜力。”油藏资深工程师彭良群提出改造新思路。

随后,生产一线的工程师们开始对平台现有生产流程进行深入系统的分析与梳理,对降低分离器运行压力的多种方案进行反复模拟。同时,相关平台开展小规模压力调整试验,成功实现对分离器运行压力的有效控制,推动地面处理油气水效率大幅提升,为油藏高效、可持续开采奠定坚实基础。

国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。

本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。

中国石油长城钻探 3小时前

中国石化沧州炼化公司 3小时前

吉林油田 3小时前

![]() 图片正在生成中...

图片正在生成中...